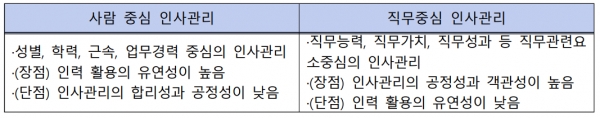

산업 발전 및 노동시장 유연화로 전통적인 사람 중심 인사관리에서 직무 중심의 노동시장으로 전환의 필요성이 지속적으로 제기되어 왔다. 직무 중심의 노동시장은 직무능력, 직무가치, 직무성과 등 직무와 연계된 요소를 중심으로 채용·평가·배치가 이루어지는 것으로 공정성과 객관성이 높은 반면에, 사람 중심의 인사관리는 성별, 학력, 근속 등 편견이 개입될 수 있는 요소 중심으로 인사관리가 이루어지므로 합리성과 공정성이 낮다는 평가를 받고 있다.

우리나라는 개인이 보유한 역량을 직무에 기반하여 평가 및 인정받을 수 있는 기제가 미흡하여 직무능력에 대한 평가가 주로 학위 중심으로 작동되었다. 이로 인한 과다한 사교육, 대학 졸업자 실업률 증가, 직무 미스매치 및 재교육 등 학위 중심의 개인능력평가로 인한 노동시장 문제해결의 필요성이 증가되었다.

이를 해결하기 위해서 2000년 초반에 논의를 시작으로, 2013년부터 본격적으로 개발하기 시작한 국가직무능력표준(NCS)은 교육, 훈련, 자격, 인사관리에 활용되며, 근로자의 역량관리와 기업 지출비용 감소, 블라인드 채용 등 다양한 분야에 활용·확산되고 있다.

이와 더불어, 직무 중심의 노동시장 구현을 위해서는 산업현장에서 통용되는 직무 및 요건, 역량에 대한 분석을 통한 객관적 정보 인프라가 필요하다. 노동시장의 직무표준화는 단일 기업의 노력으로 이루어지기 어려우며, 산업 차원에서 존재하는 직무표준화가 이루어져야 한다.

즉, 산업 내 존재하는 표준직무를 파악하고, 그 직무에 필요한 능력이 무엇인지 분석하여, 이를 어떻게 습득·평가할지 고려해야 한다. 이를 가능하게 하는 것이 산업별역량체계(SQF : Sectoral Qualification Framework)로써, 기업은 산업내 표준직무와 기업 내 직무를 비교하여 인력채용과 배치에 활용될 수 있다.

또한, 개인의 능력을 표현하는 기제(자격, 교육·훈련, 경력 등)들이 학위와 동등한 수준임을 인정할 수 있게 된다. NCS와 SQF의 관계를 쉽게 설명하자만, NCS가 요리의 재료라면, SQF는 완성된 요리라고 비유할 수도 있겠다.

우리나라 SQF는 2013년 ITSQF(정보기술분야) 시범 개발을 시작으로 21년까지 31개 분야를 개발하였지만, 매년 소규모로 SQF를 개발하고 있어 활성화가 미흡한 실정이다.

우리나라가 미래 사회 변화 대비 직무중심 노동시장 구축을 위해서는 전 산업 대상 SQF를 신속히 개발하여 체계화된 산업현장 직무 정보를 통해 미스매치의 확인 및 이를 기준으로 NCS의 개발·개선, 자격 개발·개선, 직업훈련과정 운영과 경력개발 및 인사관리 등에 활용할 필요가 있다.

직무 중심의 NCS 기반으로 설계·운영된 자격, 교육훈련 및 현장경력은 ‘직무능력은행제(NCS Bank)’를 통해 습득 역량을 관리하고, 동일 직무 및 수준의 다른 자격, 학위의 취득 및 채용·배치에 활용될 수 있다.

현장에서 통용되는 표준 직무와 그에 따른 요구 역량을 기반으로 자격(부분자격, 완전자격 등 자격의 모듈화), 직업훈련, 학위, 인사관리에 활용함으로써, 학위-자격-교육훈련뿐만 아니라 현장 경력 등 선행학습의 인정(RPL : Recognition of Prior Learning)도 효과적으로 활용될 수 있지 않을까 기대해본다.